2. Определение задержки

Статическая задержка определяется весьма просто. В колонку, хвостовик которой закрыт пробкой с краном (или соединен с краном коротким отрезком резиновой трубки), наливают из мерного цилиндра определенный объем жидкости, достаточный для того, чтобы покрыть всю насадку. Затем жидкость сливают обратно в тот же цилиндр. Разность объемов взятой и полученной жидкости составляет статическую задержку колонки.

Динамическая задержка. Описано несколько способов определения динамической задержки, из которых мы приводим два.

Первый способ применим к любой колонке. Он заключается в том, что в загрузку, например в н-гептан, вводят весьма малолетучее вещество, концентрацию которого легко определить, например стеариновую кислоту. Взяв пробу жидкости из куба до начала работы колонки и после того, как установился режим, определяют в них концентрацию добавленного вещества. На основании полученных данных легко вычислить величину динамической задержки по формуле

где А - объем загрузки;

b1 - концентрация добавленного вещества в загрузке;

b2 - то же для жидкости из куба.

Второй способ заключается в том, что из куба отгоняют всю жидкость "досуха", затем кубу дают остыть и охлаждают его льдом; усиливают обогрев колонки (если она снабжена приспособлением для обогрева). Объем собранной жидкости принимают за величину динамической задержки. Цифры при этом способе, однако, получаются не вполне точные, так как в конце работы режим колонки изменяется, что влияет на величину задержки; кроме того, не вся жидкость переходит из насадки в куб, и, наконец, в величину задержки входит то количество вещества, которое осталось в кубе.

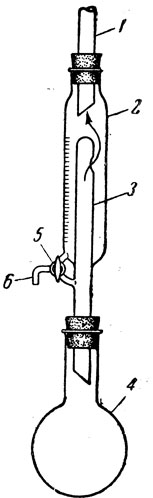

Рис. 51. Прибор для определения динамической задержки: 1 - хвостовик; 2 - градуированный сосуд для измерения объема стекающей флегмы; 3 - трубка для прохождения пара; 4 - колба; 5 - кран соединительной трубки; 6 - выпускная трубка

Определение избыточной задержки. К хвостовику 1 колонки присоединяют приспособление для сбора флегмы (рис. 51). Во время перегонки кран 5 должен быть открыт так, чтобы флегма стекала в колбу 4. В любой момент (обычно к концу перегонки) отъединяют куб и одновременно закрывают кран. Объем собранной жидкости равен избыточной задержке; зная же статическую и избыточную задержки, легко найти величину динамической задержки, которая равна сумме первых двух величин. Этот же прибор (рис. 51) может служить и для определения скорости стекания флегмы. Закрывая на определенный промежуток времени кран 5, находят объем стекшей за это время флегмы.

|

ПОИСК:

|

© CHEMLIB.RU, 2001-2021

При копировании материалов проекта обязательно ставить активную ссылку на страницу источник:

http://chemlib.ru/ 'Библиотека по химии'

При копировании материалов проекта обязательно ставить активную ссылку на страницу источник:

http://chemlib.ru/ 'Библиотека по химии'