Глава 5. Наша пища и одежда молекулы и зеркало

Одну формулу С4Н10 имеют два разных вещества - нормальный бутан и изо-бутан. Атомы в этих молекулах соединены в различном порядке: в первой они образуют цепочку, во второй в середине имеется узел. В результате оба вещества, несмотря на одинаковый состав, имеют разные свойства (см. с. 13). Такие соединения, как мы уже говорили, называются изомерами.

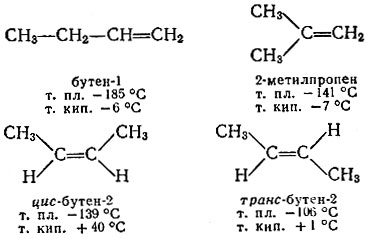

Теперь обратимся к бутилену, его формула С4Н8. Для молекулы линейного строения можно представить две структуры, которые будут различаться положением двойной связи: в одной эта связь находится между первым и вторым углеродным атомом, в другой - между вторым и третьим. Оказалось, что эта вторая молекула может существовать в виде двух разновидностей: цис- и транс-изомеров. В цис-изомере заместители находятся по одну сторону от двойной связи, в транс-изомере - по разные стороны, Эти изомеры различаются по своим физическим свойствам:

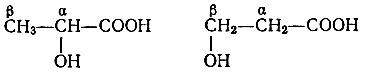

Теперь вернемся к молочной кислоте, о которой мы упоминали в конце предыдущей главы. Чем интересно это соединение помимо того, что в его молекуле присутствуют две различные функциональные группы и что его много в простокваше? Оказывается, и это соединение может существовать в виде двух изомеров. Читатель легко догадается, что изомеры будут отличаться взаимным расположением карбонильной и гидроксильной групп:

Это формулы двух изомерных гидроксикислот. Первая - α-гидроксипропионовая, вторая - р-гидрокси- пропионовая кислота, причем последняя к молоку не имеет никакого отношения. Мы в дальнейшем будем говорить только об α-гидроксипропионовой кислоте, которая и называется молочной.

Впервые молочную кислоту выделил из кислого молока Шееле еще в 1780 г. Через 50 лет Либих получил из мясного экстракта немного бесцветных кристаллов с температурой плавления 25°С. Состав нового вещества был точно такой же, как у молочной кислоты Шееле, и химические свойства совпадали. И только одним свойством отличалась кислота Шееле от кислоты Либиха (она была названа мясо-молочной).

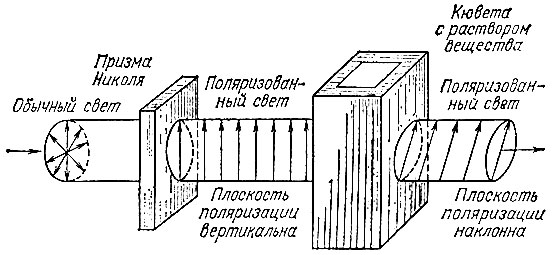

.. .Свет, как известно из курса физики, - это поток электромагнитных волн. Эти волны поперечные: колебания электрического и магнитного векторов перпендикулярны друг другу и направлению луча. В обычном луче электрический и магнитный векторы направлены произвольным образом в плоскости, перпендикулярной лучу. Если такой пучок света пропустить через призму из исландского шпата - призму Николя, то из этой призмы свет выйдет поляризованным, т. е. электрический и магнитный векторы будут иметь строго определенное направление. Если теперь поляризованный свет пропускать через растворы некоторых веществ, то плоскость поляризации несколько поворачивается. Такие вещества получили название оптически активных.

Вращение плоскости поляризации света раствором оптически активного вещества

Оказалось, что раствор молочной кислоты Шееле не вращает плоскость поляризации света, а раствор мясо-молочной кислоты Либиха поворачивает ее вправо примерно на 4° (этот угол зависит от концентрации раствора и от длины пути, который свет проходит в растворе; обычно угол вращения химики измеряют для строго стандартных условий).

Наконец, была выделена третья молочная кислота - при брожении сахаристых веществ под действием бактерий Bacillus acidi laevolactici. Раствор этой кислоты поворачивает плоскость поляризации света тоже на 4 °, но влево.

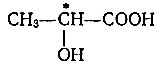

Все три кислоты имеют одинаковую формулу СН3СН(ОН)СООН. Как же объяснить различия в физическом свойстве в отношении к поляризованному свету? В 1869 г. немецкий химик Вислиценус, изучавший молочные кислоты, предположил, что "различие заключается лишь в неодинаковом пространственном расположении атомов, соединенных друг с другом в одинаковой последовательности". Так было положено начало стереохимии, которая с конца XIX века стала самостоятельной частью химии. С развитием стереохимической теории связаны имена Пастера, Ле Беля, Вант-Гоффа.

Основное положение этой теории заключается в том, что связи каждого углеродного атома направлены к вершинам тетраэдра, в центре которого и расположен этот углерод. Интересная ситуация создается, когда в молекуле присутствует атом углерода, все четыре соседа которого разные. Именно так обстоит дело в случае молочной кислоты. Средний углеродный атом соединен с водородом, метальной, гидроксильной и карбоксильной группами. Такой углерод называется асимметрическим (этот термин был введен Вант-Гоффом). В формулах его часто отмечают звездочкой:

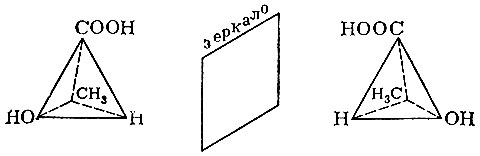

Оказывается, что четыре различные группы могут располагаться вокруг асимметрического углерода двумя различными способами. Получающиеся структуры никак нельзя совместить, как нельзя совместить правую и левую руки. Они относятся друг к другу как предмет и его зеркальное изображение:

Такой асимметрией и обусловлено существование молочной кислоты в виде двух форм - оптических антиподов, или стереоизомеров.

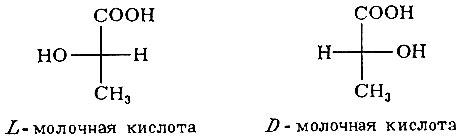

Для удобства написания широко применяют проекции структуры молекулы на плоскость листа бумаги. Соединим взаимно перпендикулярными отрезками карбоксильную и метильную группы, а также гидроксил и атом водорода. Тогда в одной формуле гидроксил будет слева, в другой - справа. Пересечение двух линий обозначает асимметрический углеродный атом:

Один из этих стереоизомеров вращает плоскость поляризации света вправо, другой - влево. А оптически неактивная кислота Шееле? Это смесь равных количеств левой (она обозначается буквой L) и правой (D) форм. Такая смесь называется рацематом. Во многих химических реакциях образуются именно рацематы. Если исходные реагенты оптически не активны, то и продукт всегда оптически неактивен. Даже если он содержит асимметрический атом углерода, продукт представляет собой рацемат. Исключение составляют реакции, идущие с участием биологических катализаторов - ферментов, которые умеют выбирать, узнавать и синтезировать оптически активные вещества из оптически неактивного сырья.

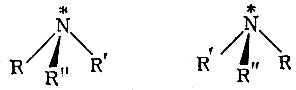

Было бы неверным думать, что асимметрическим может быть только атом углерода. Оптические изомеры известны также и для четвертичных аммониевых +

катионов состава NRR'R"R"'. Такие катионы (образующие с анионами, например, С1-, соли) также имеют структуру тетраэдра с атомом азота в центре и четырьмя разными заместителями в вершинах. Известны и неорганические комплексы, обладающие оптической активностью. В последние годы советским химиком Р. Костяновским получены соединения с трехвалентным асимметрическим атомом азота: нетрудно убедиться в том, что две треугольные пирамиды с атомом азота в вершине также относятся друг к другу как предмет и его зеркальное изображение:

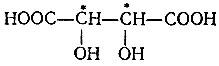

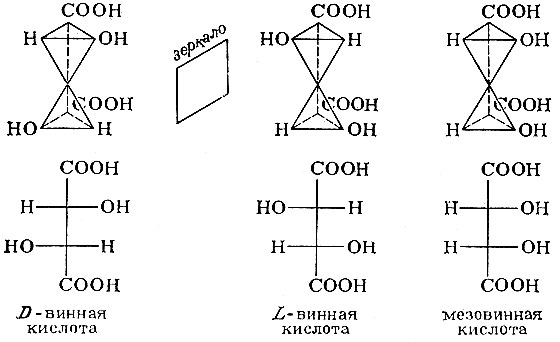

В молекуле молочной кислоты один асимметрический углеродный атом. Но известны соединения, содержащие два таких атома. Наиболее простой пример - винная кислота:

Молекула этого соединения состоит из двух одинаковых половинок, и каждая половинка может вращать плоскость поляризации влево или вправо. Таким образом, возможны три варианта: 1) обе половины вращают вправо (D-винная кислота); 2) обе половины вращают влево (L-винная кислота); 3) одна вращает влево, другая - вправо (мезовинная кислота; оптически не деятельна, поскольку левое вращение одной половины в точности компенсируется правым вращением другой); 4) наконец, возможна смесь L- и D-форм - рацемическая винная кислота, называемая также виноградной:

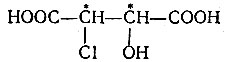

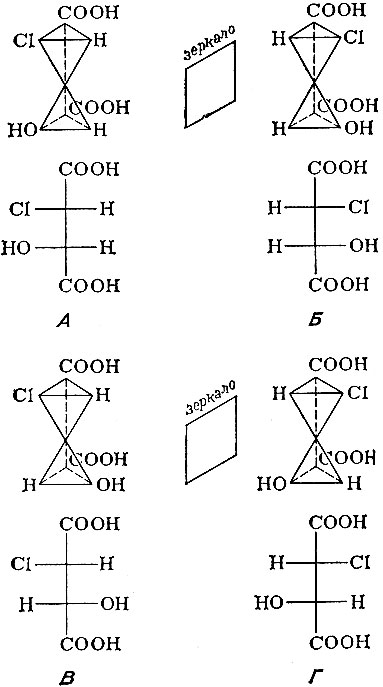

С винной кислотой дела обстоят относительно просто: в ее молекуле два совершенно одинаковых асимметрических центра. А если асимметрические углероды неэквивалентны? Посмотрим, какие структуры возможны для хлоряблочной кислоты (один из гидроксилов в винной кислоте заменим на хлор);

В этом случае возможны две пары оптических антиподов, каждая пара дает свой рацемат. Один из рацематов плавится при 145 °С, другой - при 154 °С, Но ведь если вещества плавятся при разных температурах - значит, это разные соединения (вспомним: оптические антиподы имеют одинаковые температуры кипения и плавления, да и вообще все другие физические и химические свойства, кроме вращения плоскости поляризации). Такие изомеры, которые различаются только пространственным расположением различных групп, но в то же время не являются оптическими антиподами, называются диастереомерами.

Формы А и Б у В и Г - оптические антиподы. Формы А к В, А и Г, Б к В, Б и Г - диастереомеры. Расчет показывает: если в молекуле находится n неэквивалентных асимметрических центров, то число стереоизомеров равно 2n, которые образуют 2nn/ = 2n-1 пар оптических антиподов. Запомним эту формулу. Она нам пригодится, когда мы будем говорить об углеводах,

|

ПОИСК:

|

© CHEMLIB.RU, 2001-2021

При копировании материалов проекта обязательно ставить активную ссылку на страницу источник:

http://chemlib.ru/ 'Библиотека по химии'

При копировании материалов проекта обязательно ставить активную ссылку на страницу источник:

http://chemlib.ru/ 'Библиотека по химии'